不断把人民对美好生活的向往变成现实——从全国两会看民生新图景

习近平总书记5日参加他所在的十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调,“必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点,把发展成果不断转化为生活品质,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感”“人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的”。

在全面贯彻党的二十大精神开局之年召开的全国两会上,代表委员热议民生关切,展望美好图景,畅谈未来打算,在迈向第二个百年奋斗目标的新征程上,凝聚起团结奋斗、向着更美好生活不断前进的信心与力量。

坚持人民至上:不断实现人民对美好生活的向往

春日暖阳中,陕西省延安市甘泉县桥镇乡桥镇村村民正忙着大棚升级改造,温室里各种蔬菜青翠欲滴。

来北京前,桥镇村党支部书记、村委会主任樊九平代表一直为此奔忙。

“人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的,总书记的话说到了我们心坎里。”樊九平说,“靠着大力发展特色产业,这些年我们的日子就像种下的山地苹果,越来越红火!”

一个村庄变化的背后,是新时代中国发展的速度和温度。

过去十年,我国累计实现城镇新增就业1.3亿人,建成世界上规模最大的社会保障体系。经过艰苦卓绝的奋斗,近1亿农村贫困人口实现脱贫,全国832个贫困县全部摘帽,960多万贫困人口实现易地搬迁,如期打赢脱贫攻坚战,全面建成小康社会。

过去五年,新增劳动力平均受教育年限从13.5年提高到14年,居民消费价格年均上涨2.1%,常住人口城镇化率从60.2%提高到65.2%。

过去三年,面对疫情冲击,我国经济年均增长4.5%、明显高于世界平均水平,动态优化调整防控政策措施,有效保护人民群众生命安全和身体健康,取得疫情防控重大决定性胜利。

过去一年,居民收入增长与经济增长基本同步,全国城镇新增就业1206万人,阶段性扩大低保等社会保障政策覆盖面……

事非经过不知难,成如容易却艰辛。

告别绝对贫困,实现全面小康,千年梦想变成现实——

海拔1400米,悬崖古路,天梯彝寨。2018年索道的开通,改变了这个村子的命运。

邮车行进在通往四川省汉源县永利乡古路村的山路上(2021年6月23日摄,无人机照片)。新华社记者 江宏景 摄

“原本3个小时的山路变成只需3分钟。核桃、花椒都可以运下山了,网络通了,来这里的外地游客也越来越多。”来自四川省汉源县永利彝族乡古路村的郑望春代表说,“脱贫摘帽后,我们想着怎么快马加鞭推进乡村振兴。”

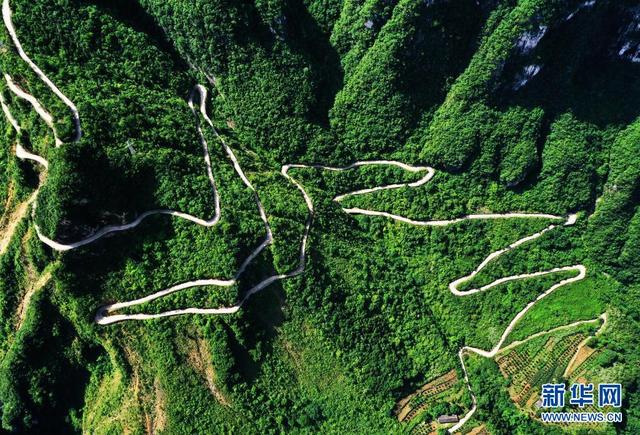

这是重庆市巫山县下庄村通往外界的公路(2020年7月3日摄,无人机照片)。新华社记者 王全超 摄

曾经被称为“天坑村”的重庆市巫山县竹贤乡下庄村,四周被千米绝壁合围,同样因为一条出山公路的开通,发展迎来新阶段。

“如今大家吃上了旅游饭,去年村民人均收入迈上2万元台阶。”新当选全国人大代表的下庄村村委会主任毛相林又定下新目标:今年计划引入旅游公司,以照片、影像的方式再现下庄人绝壁开路的故事,让乡村旅游更有内涵。

守护生命,守卫健康,疫情防控取得重大决定性胜利——

过去三年奋战在抗疫一线的场景,浙江省人民医院院长葛明华代表回忆起来历历在目。

2020年2月,他带领170多名浙江援鄂医疗队员出征武汉;2022年4月,带领1800多名浙江医疗队员支援上海方舱,11月疫情防控政策优化调整后,他又坚守在“保健康、防重症”的医疗救治一线。

“从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人,每个生命都得到全力护佑。我们国家取得疫情防控重大决定性胜利,真正体现了‘人民至上、生命至上’的理念。”葛明华说。

聚焦民生事,百姓的获得感、幸福感、安全感不断增强——

过去十年全国两会,习近平总书记同代表委员共商民生大计。从心系四川凉山州“悬崖村”村民如何出行,到询问青海农牧民的电热炕,再到关心湖南十八洞村“娶媳妇儿”的事,习近平总书记始终将人民群众安危冷暖放在心上。

2019年全国两会期间,河南省濮阳县庆祖镇西辛庄村党支部书记李连成代表足足用了6分钟,向总书记道出农民的“八个梦想”:读书梦、健康梦、就业梦、致富梦、环境梦……

“如今,村里有了幼儿园、小学,有着500多张床位的医院正在建设……一个个梦想正在逐渐变成现实。”李连成掰着手指头,操着浓浓的濮阳口音细数村里变化。

“我们把产业振兴作为乡村振兴的重中之重,积极发展新产业,生活有了大变样。”李连成对未来充满期待,“俺要和乡亲们一起加油干,实现更大的梦想!”

在这次盛会上,党的二十大制定的一系列战略部署将通过法定程序转化为国家意志。瞄准“不断实现人民对美好生活的向往”,一幅增进民生福祉、提高人民生活品质的画卷徐徐铺展。

增进民生福祉:坚持在发展中保障和改善民生

民有所呼,必有所应。

要紧紧抓住人民群众急难愁盼问题,采取更多惠民生、暖民心举措,健全基本公共服务体系,着力做好重点群体就业帮扶、收入分配调节、健全社会保障体系、强化“一老一幼”服务等工作——在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时,习近平总书记对民生福祉念兹在兹。

近年来,全国财政支出70%以上用于民生,这正是坚持以人民为中心发展思想的生动写照。

就业、收入、医药、教育、“一老一幼”、住房……从党的二十大到全国两会,着眼保障和改善民生,部署一件件民生实事,为人民群众的幸福生活保驾护航。

魔都这家殿堂级书店

魔都这家殿堂级书店