从镇江英烈实物档案中感悟共产党人革命情怀

镇江是座英雄的城市,为了民族复兴、国家富强、人民幸福,英雄的镇江儿女矢志奋斗、不畏牺牲,仅留下姓名的烈士就有3000多人。他们用血肉之躯奏响了青春之歌、理想之歌、共产主义之歌,也留下了一件件珍贵的革命文物。镇江烈士陵园的实物档案,这些看似普通的革命文物,不仅记载着镇江革命斗争史的艰难历程,更是共产党员党性的集中体现。

巫恒通(1903~1941),字天侠,江苏句容人。抗战前,他从事教育工作十余载。1938年6月,新四军挺进江南敌后抗日,他投笔从戎,献身抗日。1939年夏,他加入中国共产党,历任抗日自卫团团长、新四军新3团团长、苏南第五行政区督察专员兼句容县县长等职。1941年9月6日,日伪军“扫荡”茅山地区,巫恒通在突围中身受重伤,弹尽粮绝,被俘后被押送至句容宪兵队。日寇采用多种手段诱其投降,巫恒通以绝食拒之。在狱中,他对被抓来的幼子嘱咐道:“你要永远记住你伯父、伯母和叔父是怎样死的,永远记住你父亲是怎样至死不投降的。你要继承父辈遗志,长大后献身革命,做一个有志气有骨气的中国人。”同年9月14日,巫恒通在绝食拒医8天后壮烈殉国。2014年,国家民政部将其列入首批300名著名抗日英烈之一。

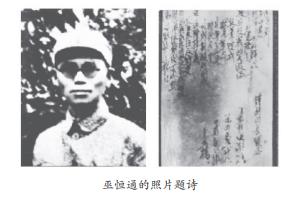

1940年5月28日,时任新四军第2支队3团团长的巫恒通于南京近郊土桥向4团副团长钟国楚赠送照片,并在照片背后题诗抒怀。当时,巫恒通的兄嫂于同年初被敌人残忍杀害,巫恒通部第2大队大队长朱烈玉等人叛变投敌,巫恒通内恸于兄嫂罹难,外困于部队受损,但在极为艰难的处境当中,报国救民之志毫不动摇。诗中所述感受,真实地反映了巫恒通献身革命、一心报国,追求民族解放的真情实感。

题诗全文为:南京郊,茅山麓,铁蹄下的群众,纷纷的觉悟了,卷到抗战的大漩涡。投笔从戎,献身革命,斗争了一年,昨死今生,形成划时代的我!继续坚持着,抗日、反汪、反封建,目的在求民族和社会底解放,准备流最后一滴血,高唱凯旋之歌!

这对铜心是郭纲琳在狱中用两枚铜币一点一点地磨成的。她在其中一枚上用针刻上了“永是勇士”字样,在另一枚铜心的正反面分别刻上了“健”、“美”两字。郭纲琳虽身陷魔窟,但她渴望自己拥有健美的身体,做一个永远和敌人战斗的勇士。铜心上的一笔一划,深深镌刻着烈士无比坚定的革命信仰和对党的无限忠诚。

这面银盾是扬中三跃镇人民赠给李培根的。当时,三跃镇的恶棍张明达依仗汉奸田锦章、顾秉琪的势力,敲诈勒索,称霸一方。群众深受其苦,纷纷要求抗日民主政府为民除害。由于张明达狡猾异常,不易逮住,李培根便巧借演剧宣传之机,引蛇出洞,将其擒获正法。三跃镇人民无不拍手称快,特地在赠给李培根的银盾上刻上了“廉直可钦”四个大字,表达对李培根的肯定和爱戴之情。

王培英到镇江上任时,随身携带的只有一只文件箱、一条破旧的毛毯,以及组织上照顾他身体的交通工具——一头骡子。此外,在职务方面,由于南下干部加上当地干部人数多,组织上只安排他担任镇江专员公署的第二副专员。他毫无怨言,迅速投入到紧张的工作之中。

王培英逝世后,镇江《大众日报》刊登的一副挽联写道:“领导抗日、反帝、反封建的斗争,佳誉昔曾遍东鲁;坚持忠党、爱国、爱人民而工作,口碑今已满南徐。”这副挽联不仅如实反映了王培英的英雄事迹,更充分表达了镇江人民对他的无限怀念之情。

一物胜千言,睹物思历史。镇江英烈的一件件实物档案,就是一个个历史缩影,凝结着中国共产党人的优良传统,展示着革命斗争的感人事迹,传承着催人奋进的红色情怀。我们不仅要瞻仰革命文物,接受红色洗礼,更要有所思、有所悟,赓续红色血脉,从中汲取前进的不竭动力。※

"中国的华尔街"滇池路

"中国的华尔街"滇池路