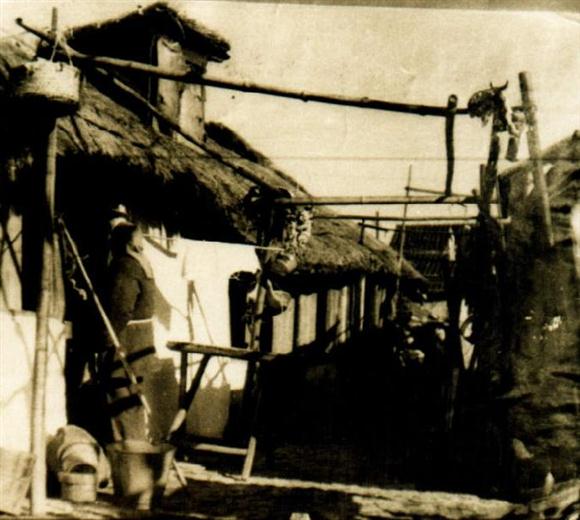

上世纪五十年代新建的棚屋

几十幢五层楼新工房让居民自豪多年

1958年,中共上海市委明确提出了“既要大量新建住宅,又要对旧住宅进行改造”的“两条腿”走路的方针,对改造棚户简屋开始逐步进行统一规划。1963年1月,市政府(当时叫市人民委员会,简称市人委)召开会议,传达市委指示:“今后上海市的住宅建设,要结合棚户改造,结合市中心主干道拓建,与改善市容同时进行。”随后,时任副市长曹荻秋、李干成到蕃瓜弄现场视察,要求在当年3月拿出改造规划,报市里审批。闸北区按照市领导的要求,立即着手对蕃瓜弄旧区改造进行规划并上报市有关部门,规划获得批准后,又于6月份成立了由副区长丛树荫为组长的蕃瓜弄拆迁改建工作组,专门负责这项工作。当年的拆迁工作成效非常显著,居民也非常理解支持,短短三个多月,边迁边拆,腾出了场地。市建四公司401工程队也及时进场,于10月12日正式动工兴建全新的蕃瓜弄。

第二年7月,第一期新工房竣工,部分居民欢天喜地搬入新居。众多媒体报道后,引来了络绎不绝的参观者。至1965年12月,第二期新工房竣工,共建成钢筋混凝土结构五层楼房31幢,安置入住居民1964户8771人,是本市第一个拥有五层楼房的工人新村。

蕃瓜弄的这次改造,共拆除棚户简屋2.69万平方米,使一个原来棚户简屋密集、公共环境很差的平民居住区,变成一个建筑整齐、绿带环绕、环境优美的新型工人住宅区。小区建筑布局采取“南敞北闭”格局,既保证通风、采光、日照,又注重防寒风、避西晒、降噪声。建筑形态采取条状、点状、E字状相结合,因地制宜,交错有致。建筑房型根据居民人口状况,分别设计为一室户(占40%)、一室半户(占45%)和两室户(占15%)等不同单元,并实行厨卫分离、多家合用的模式。为方便居民生活,街坊内开设了食品杂货综合商店、浴室、理发店、旅馆、书店、银行等,配套建造了小学、幼儿园、托儿所、儿童游乐场所和排水泵房等公共设施。居民人均居住面积也从原来的3.08平方米,提高到7.27平方米,居住环境发生了翻天覆地的变化。