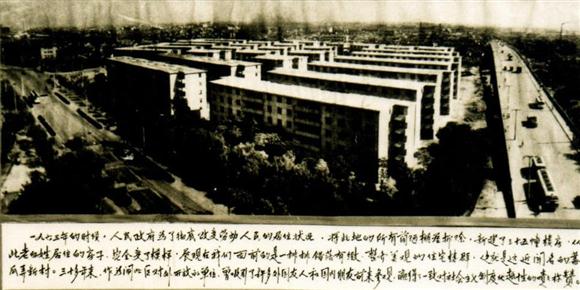

1965年建成的本市第一个五层楼的工人新村,照片右侧为原共和新路新旱桥

蕃瓜弄的这次改造,还做到了拆迁与安置的就地平衡,所有的拆迁户全部按户原地安置,不仅符合节约用地的原则,也达到了提高土地使用率的要求,为以后上海中心城区(尤其是人口密度较高地区)的旧区改造积累了经验。

蕃瓜弄改建以后,成为当时闸北乃至上海的标志性地标之一,几十幢五层楼的新工房,在那时的沪北地区也算是“高层建筑”群了。媒体的关注、世人的羡慕,让原本窘迫的蕃瓜弄居民着实自豪了好多年。

当时,作为对外开放、供人参观的蕃瓜弄,在小区的北面还特意保留了18间“滚地龙”,作为新旧社会对比的教材,成为人们“忆苦思甜”的教育基地,每年不但要接受中小学生参观,还要接待好多批来自亚非拉的外国来宾、包括我国港澳台同胞在内的全国各地客人参观访问。

几番改造升级,蕃瓜弄再迎重生机遇

时光走到了上世纪九十年代末,随着铁路上海新客站的建设启用,特别是闸北“不夜城”的开发建设,有着30多年历史的蕃瓜弄,又显得陈旧落伍了。

当时,由于居住人口增加,一些矛盾渐渐显露。为了改善居民的居住环境,解决多层住宅防漏隔热的问题,也为了改善上海城市景观,1999年11月,闸北区政府决定对蕃瓜弄进行更新改造,实施“平改坡”工程试点。即在小区内所有多层住宅的平顶屋上加盖坡顶,实施系列改造。作为一项系统工程,当时的市住宅发展局专门成立了专家小组,对工程方案进行总体设计,特别是对建筑外型、结构安全等方面进行了严格地评审,在具体施工中更是严格按设计方案实施。